“ 2014春色に染める一枚の布 ” 型染ワークショップのお知らせ

2014年5月3日(土)〜5日(月)の開講内容

講習初日(5月3日(土)の様子)

“ 2014春色に染める一枚の布 ” 型染ワークショップのお知らせ

2014年5月3日(土)〜5日(月)の開講内容

講習初日(5月3日(土)の様子)

| ・デザインについては宮さんは事前にデータをお送りいただいていて、そのままの図柄で染めることにしました。 松さんは、当日のデザイン検討で、「流れ」のイメージを表現したいとのこと。下絵を描いていただきました。 |

||

| ・宮さん 手拭い。 地白型 技法:染料の差し分け、引き染 |

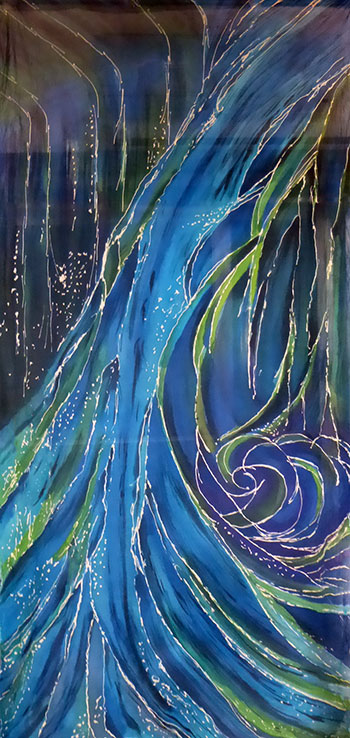

・松さん 広幅。筒描き、引き染 技法:染料差し |

|

| ・各自のデザインです。宮さんはしっかり柄になっています。 | ・松さんは流れをエスキースします。 | |

|

|

|

| ・宮さん:柄を型に写します。リピート部分の柄を作ります。 | ・松さん:イメージを固めます。 | |

|

|

|

|

|

|

| ・宮さん:リピートが完成。 | ・松さん:広幅生地を精練します。 | |

|

|

|

| ・型にリピート部分を写します。 | ・エスキースを元に、新聞紙に下描きします。 | |

|

|

|

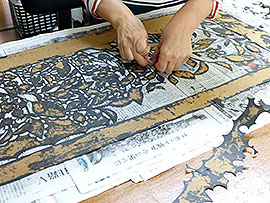

| ・型を彫り始めます。 | ・下描き、終了。 | |

|

|

|

| ・気持ちを入れながら彫ります。 | ・精錬後よく水洗いして乾燥した生地を下描きに載せます。 | |

|

|

|

|

|

|

| ・型彫り半分が持ち帰り作業となりました。 | ・↑防染糊を水で延ばします。 ・下絵を青花で描いて、細い筒で糊を置いて行きます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ・初日、染の概要、作業工程などお話しました。 | ||

講習二日目(5月4日(日)の様子)

| ・紗貼り、型付けと進みます。 | ・筒描きが済んで地色の引き染となります。 | |

| ・宮さん 技法:紗貼り、型付け、地入れ、差し、伏せ糊まで |

・松さん 技法:筒描き、地入れ、引き染まで |

|

| ・型が彫れて、紗貼りします。 | ・筒描きの続きです。 | |

|

|

|

| ・紗の目詰まりを点検。裏からつなぎを取ります。 | ・下描きに捕らわれず、自由に描きましょう。 | |

|

|

|

|

|

|

| ・糊置きの練習。ヘラで糊を延ばします。 | ・糊の乾燥中。 | |

|

|

|

| ・型紙での糊置き練習です。 | ・布海苔で地入れします。 | |

|

|

|

| ・手拭い生地に端布を付けます。 | ・地入れの乾燥中。 | |

|

|

|

| ・1枚目、型付けが済んで地入れします。 | ・シリアスの染液を引き染します。 | |

|

|

|

| ・2枚目の型付け。少し慣れましたか? | ・差し刷毛で少しずつ描いて行きます。 |

|

|

|

|

| ・伸子を張り、地入れはせずに、乾燥します。 | ・描き進めます。 | |

|

|

|

| ・地入れ布、シリアスの染液を差して行きます。 | ・両側を濃くします。 | |

|

|

|

| ・地入れ無し布、染料にガム糊を入れて差します。 | ・流れを意識して下さいね。 | |

|

|

|

| ・1枚目、差したところを伏せ糊します。 | ・だいぶ色を載せました。 | |

|

|

講習三日目(5月5日(月)の様子)

| ・ぼかし、色止め、水元と進めます。 | ||

| ・Tさん 技法:差し進め、地色を引いて蒸し水元まで |

・Rさん 技法:筒描き、ぼかし、色止め、水元まで |

|

| ・地色を引き染します。 | ・差し重ねます。 | |

|

|

|

|

|

|

| ・ボカシ、黒を入れます。 | ・全体を見ながら調子を付けます。 | |

|

|

|

| ・シリアス染料を順に二人で作っています。 | ||

|

||

| ・ガム糊版を差します。ボカシまで進めます。 | ・黒を少し入れています。 | |

|

|

|

| ・地入れ布の蒸し準備です。 | ・ボカシ、終了します。 | |

|

|

|

| ・蒸しが済んで、水元します。 | ・糸吊りの作業。 | |

|

|

|

| ・水元後に、ボーダーのボカシを入れます。 | ・蒸し器に入りました。 | |

|

|

|

| ・ガム海苔布、フィックスを両面塗って、色止めし、水元します。 | ・水元です。 | |

|

|

|

| ・2枚出来上がりました。 | ・よく濯ぎ、色止めします。 | |

|

|

|

・きれいに完成しました。 |

||

宮さん |

松さん |

|

| ・素材:40センチ小幅木綿 ・染料:直接染料 ・技法:地白型 差しと引き染。 |

・素材:120センチ広幅木綿 ・染料:直接染料 ・技法:筒描き、引き染、ボカシ。 |

|

・緑の色味が違う、染め方も違う2枚の手拭いが完成です。  |

|

|

*宮さん、松さん、ありがとうございました。 |

||